RUPTURE DE LA COIFFE DES ROTATEURS

comment ça marche

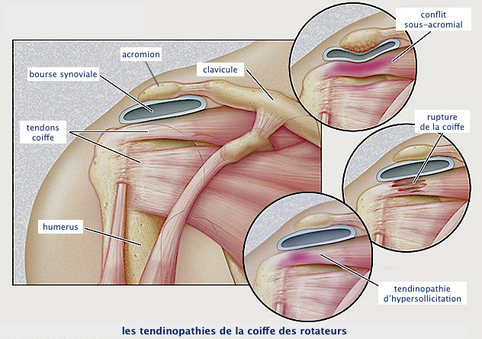

L’épaule est un complexe articulaire qui relie l’humerus (os du bras) avec la scapula (omoplate). Une apophyse de la scapula, nommée acromion, s’articule avec la clavicule pour former la voûte sous-acromio-claviculaire qui surplomble la coiffe des rotateurs. La mobilité de l’articulation est assurée par les muscles qui l’entourent. Le muscle deltoïde est le plus superficiel, il donne son galbe à l’épaule. Les muscles de la coiffe des rotateurs sont situés plus en profondeur sous la voûte sous-acromio-claviculaire. Les muscles de la coiffe s’insèrent sur la grosse tubérosité de la tête de l’humérus. Une bourse synoviale située entre les tendons de la coiffe et la voûte sous-acromiale facilite le glissement. Les tendons de la coiffe sont au nombre de quatre : le supra-supinatus, l’infra-supinatus, le sub-scapularis et le teres minor. Leur fonction est d’assurer la mobilité et la stabilité de l’épaule. Ils doivent fonctionner de façon coordonnée pour que l’épaule bouge correctement et pour qu’elle reste centrée quelle que soit la direction dans laquelle on l’utilise. Le supra-supinatus est le plus fréquemment pathologique.

de quoi s'agit-il?

Les ruptures de la coiffe des rotateurs sont une cause fréquente de douleurs de l’épaule. Leur fréquence augmente avec l’âge. Les ruptures de la coiffe surviennent la plupart du temps à partir de leur insertion sur l’humerus (enthésopathie). La majorité des lésions, à leur début, intéressent le supra-supinatus mais peuvent bien sûr s’étendre aux autres tendons. Lorsque ce processus perdure, il conduit à la désinsertion complète du tendon.

Les symptômes sont proches de ceux présentés lors d’une tendinopathie non ou partiellement rompue de la coiffe. Les douleurs intéressent la région de l’épaule mais aussi fréquemment la face latérale du bras. Elles sont aggravées par les activités réalisées au-dessus du plan de l’horizontal ou par les sollicitations nécessitant de mettre la main dans le dos. La douleur est souvent d’horaire nocturne et insomniante. Elle est régulièrement handicapante. L’intensité de la douleur n’est pas liée à la gravité du problème. Une faiblesse voire une impotence totale (dans les ruptures massives de la coiffe) de l’élévation du bras peut apparaître. Un bilan radiographique et échographique est nécessaire avant la consultation d’un chirurgien orthopédiste. Parmi les explorations de seconde intention, l’irm est l’examen de choix. Elle permet la visualisation directe et précise l’ensemble des éléments anatomiques de l’épaule et l’apport de précisions concernant la rupture (taille et rétraction), l’association d’une pathologie du long biceps, l’infiltration graisseuse des muscles de la coiffe (lorsqu’une tendon ne fonctionne plus, son muscle subit un processus de dégénérescence graisseuse c’est-à-dire il se transforme progressivement en graisse).

Les symptômes sont proches de ceux présentés lors d’une tendinopathie non ou partiellement rompue de la coiffe. Les douleurs intéressent la région de l’épaule mais aussi fréquemment la face latérale du bras. Elles sont aggravées par les activités réalisées au-dessus du plan de l’horizontal ou par les sollicitations nécessitant de mettre la main dans le dos. La douleur est souvent d’horaire nocturne et insomniante. Elle est régulièrement handicapante. L’intensité de la douleur n’est pas liée à la gravité du problème. Une faiblesse voire une impotence totale (dans les ruptures massives de la coiffe) de l’élévation du bras peut apparaître. Un bilan radiographique et échographique est nécessaire avant la consultation d’un chirurgien orthopédiste. Parmi les explorations de seconde intention, l’irm est l’examen de choix. Elle permet la visualisation directe et précise l’ensemble des éléments anatomiques de l’épaule et l’apport de précisions concernant la rupture (taille et rétraction), l’association d’une pathologie du long biceps, l’infiltration graisseuse des muscles de la coiffe (lorsqu’une tendon ne fonctionne plus, son muscle subit un processus de dégénérescence graisseuse c’est-à-dire il se transforme progressivement en graisse).

quelles sont les causes?

L'origine des ruptures de la coiffe des rotateurs peut être aussi bien dégénérative que traumatique. D’une manière générale, le vieillissement et l’hypersollicitation de l’épaule, en particulier au-dessus du plan de l’horizontal sont le plus souvent en cause. Un frottement exagéré ou conflit, entre d’une part les tendons de la coiffe avec d’autre part la voute acromio-claviculaire est fréquemment retrouvé avec pour conséquence une altération tendineuse (tendinopathie). Des efforts et/ou traumatismes, parfois minimes, peuvent accéler la rupture. Plus occasionnellement, la rupture du tendon peut faire suite soit à un traumatisme, alors plutôt violent ou soit à un effort trés important.

le traitement

Le traitement peut être soit conservateur soit chirurgical. Le traitement conservateur (kinésithérapie) a pour but de compenser la diminution de force des muscles de la coiffe des rotateurs déficients par le renforcement d'autres muscles. Il est souvent complété par des médications anti-inflammatoires, voire des infiltrations. Ce type de traitement est privilégié si la gêne fonctionnelle est peu importante et tolérable, si le patient est âgé, ou surtout, si la rupture de la coiffe est irréparable.

L’évolution naturelle de la rupture de la coiffe des rotateurs se fait vers son élargissement. L’intervention est donc proposée aux patients actifs, surtout si les symptômes évoluent de longue date, la rupture est large, le déficit fonctionnel marqué ou bien si la rupture est traumatique et récente.

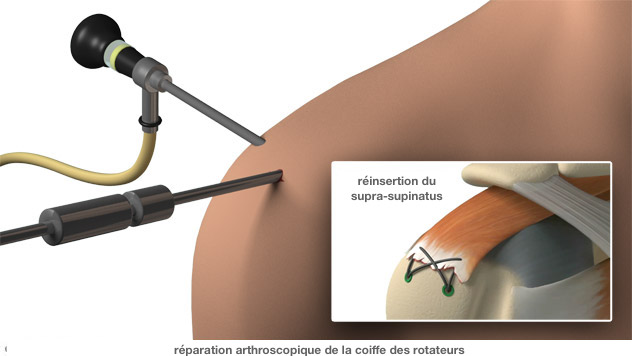

Plusieurs types d’interventions peuvent être proposées en fonction du type de rupture de coiffe et de l’âge du patient : une réinsertion arthroscopique de la coiffe, un simple nettoyage arthroscopique avec ténotomie du long biceps, la réalisation de transfert de tendon et enfin un remplacement prothétique par prothèse inversée.

La réinsertion arthroscopique de la coiffe est privilégiée chaque fois que cela est possible.

L’intervention est pratiquée sous anesthésie loco-régionale et/ou générale. Cette intervention mini-invasive est réalisée sous arthroscopie, c’est-à-dire à l’aide d’une camera et d’instruments spécifiques miniaturisés, dans la plupart des cas au cours d’une hospitalisation ambulatoire. Le but de l’intervention est la réinsertion du ou des tendon(s) sur l’os au moyen d’une fixation par de petits implants (ancres). Une décompression sous-acromiale est réalisée dans le même temps pour restaurer l’espace sous-acromial en ôtant le « bec de perroquet » acromial et claviculaire si nécessaire. Les avantages de cette microchirurgie arthroscopique sont un risque extrêmement faible d’infection, l’absence d’ouverture des muscles de l’épaule donc une réduction des douleurs post-opératoires enfin un avantage esthétique évident en raison de micro-incisions dont les dimensions sont comprises entre 2 et 4 mm.

La réparation des tendons de la coiffe des rotateurs permet d’obtenir un trés bon effet antalgique et, dans la majorité des cas, de restaurer la fonction. Il s’agit d’une intervention de pratique courante et les complications postopératoires restent exceptionnelles. On peut noter toutefois l'existence des complications suivantes : une récidive de rupture portant sur un ou plusieurs tendons réparés, une infection (< 1 % des cas) ou une limitation partielle de la mobilité. Des mesures seront systématiquement prises afin de les éviter.

L’évolution naturelle de la rupture de la coiffe des rotateurs se fait vers son élargissement. L’intervention est donc proposée aux patients actifs, surtout si les symptômes évoluent de longue date, la rupture est large, le déficit fonctionnel marqué ou bien si la rupture est traumatique et récente.

Plusieurs types d’interventions peuvent être proposées en fonction du type de rupture de coiffe et de l’âge du patient : une réinsertion arthroscopique de la coiffe, un simple nettoyage arthroscopique avec ténotomie du long biceps, la réalisation de transfert de tendon et enfin un remplacement prothétique par prothèse inversée.

La réinsertion arthroscopique de la coiffe est privilégiée chaque fois que cela est possible.

L’intervention est pratiquée sous anesthésie loco-régionale et/ou générale. Cette intervention mini-invasive est réalisée sous arthroscopie, c’est-à-dire à l’aide d’une camera et d’instruments spécifiques miniaturisés, dans la plupart des cas au cours d’une hospitalisation ambulatoire. Le but de l’intervention est la réinsertion du ou des tendon(s) sur l’os au moyen d’une fixation par de petits implants (ancres). Une décompression sous-acromiale est réalisée dans le même temps pour restaurer l’espace sous-acromial en ôtant le « bec de perroquet » acromial et claviculaire si nécessaire. Les avantages de cette microchirurgie arthroscopique sont un risque extrêmement faible d’infection, l’absence d’ouverture des muscles de l’épaule donc une réduction des douleurs post-opératoires enfin un avantage esthétique évident en raison de micro-incisions dont les dimensions sont comprises entre 2 et 4 mm.

La réparation des tendons de la coiffe des rotateurs permet d’obtenir un trés bon effet antalgique et, dans la majorité des cas, de restaurer la fonction. Il s’agit d’une intervention de pratique courante et les complications postopératoires restent exceptionnelles. On peut noter toutefois l'existence des complications suivantes : une récidive de rupture portant sur un ou plusieurs tendons réparés, une infection (< 1 % des cas) ou une limitation partielle de la mobilité. Des mesures seront systématiquement prises afin de les éviter.

rééducation post opératoire

Après l’intervention, des soins de rééducation seront prescrits par étapes afin de respecter le processus biologique de cicatrisation. Par ailleurs, la qualité mécanique de la réparation, l’état des tendons et des muscles et le type de lésion seront pris en compte pour proposer un protocole « à la carte ». D’une façon générale, pendant les 4 à 6 premières semaines, la réinsertion du tendon sur l’os sera protégée par une immobilisation assurée par un coussin d’abduction léger. Une simple autorééducation passive douce sera réalisée selon un protocole « à la carte ». Puis, l’attelle sera progressivement ôtée. Des soins de kinésithérapie seront prescrits et une utilisation active mais prudente du bras sera autorisée. Enfin, ce n’est que lorsque la cicatrisation du tendon sur l’os sera définitive (3 1/2 mois) que des exercices de renforcement seront débutés. Il faut compter 4 mois pour avoir une épaule convenable, mais une récupération fonctionnelle complète peut demander de 9 à 12 mois

En cas de douleurs de l’épaule, il faut d’abord consulter son médecin traitant. Si les douleurs persistent et résistent au traitement médical, il faut consulter un spécialiste de l’épaule pour pouvoir évaluer précisément les lésions responsables de la douleur et choisir le traitement le mieux adapté. Il ne faut pas laisser passer le bon moment pour la réparation chirurgicale. Lorsque la rupture évolue depuis trop longtemps, l’atrophie musculaire et la dégénérescence graisseuse des muscles empêchent de réaliser une réparation. Seule la réparation des tendons garantit la récupération de la force musculaire.